職場の上司からの命令や、学校の先生からの指示、自治体からの要請など、人は日々様々な指示を受け取っている。指示を受け取ったとき、人はそれに従うか従わないかという選択を求められるわけだが、一般論で言えば、真面目な人ほど従い、不真面目な人ほど従わないということになるのだろう。そして社会的には、真面目な人ほど善良な人と思われる傾向が強いのではないだろうか。しかしここで考えなければならないのは、この「真面目」というのは一体何を意味するのか、素直に指示に従うのは本当に良いことなのかということだ。

今日は、人が指示に従う心理に関して、心理学で有名なスタンリー・ミルグラムの服従実験を紹介したい。この実験は、1960年から63年にかけて、イェール大学のスタンレー・ミルグラム博士によって行われ、別名アイヒマン実験と呼ばれることもある(ただし、後述するように、ミルグラム自身はアイヒマン実験と呼ぶことは誤解を招く可能性があると指摘している)。

実験の背景を簡単に説明しておくと、第二次世界大戦中、ナチスドイツはユダヤ人をアウシュヴィッツ強制収容所へ移送していて、アドルフ・アイヒマンはそこで親衛隊の課長として指揮的な役割を担っていた。終戦後、戦争犯罪人としてイスラエルで裁判にかけられると、アイヒマンの人物像は多くの人々が予想するような「冷酷・残酷な異常人格者」ではなく、「職務命令に忠実なだけの平凡で真面目な人」であることが明らかになっていく。この裁判からミルグラムは、一般的にごくありふれた平凡で真面目な人々でも、特殊な条件下で権威に命令されると、たとえそれが冷酷で残虐な行為だとしても従ってしまうのではないかと考えた。人間はどこまで権威者の指示に従い続け、どこで要求された指示を断るのかということに関心を持ち、一般の人々を使って心理学実験を行うことにした。ミルグラムの著書『服従の心理』(山形浩生訳、2008)を参考にしながら、実験内容やミルグラムの考察を以下に紹介する。

実験はまず、被験者を集めることから始まった。ミルグラムはニューヘイブン地区(イエール大学がある米国コネチカット州の地区)の地元紙に広告を掲載し、記憶と学習の調査に参加して欲しいと呼びかけた。1時間の実験への参加で、報酬として4ドルと、交通費50セントが支払われる。さらに、ニューヘイブンの電話帳から名前を抽出し、住民数千人に協力者募集の手紙が送られた。最終的な応募者は数百人となり、この人々が被験者の候補となった。

実験はいくつかの異なる条件で行われることが計画されていたため、各実験ごとに、参加する人々の年齢や職種のバランスが同じになるように被験者が選ばれた。例えば、各実験に参加する被験者の年齢分布は、20代、30代、40代が、それぞれ20%、40%、40%になるように調整された。

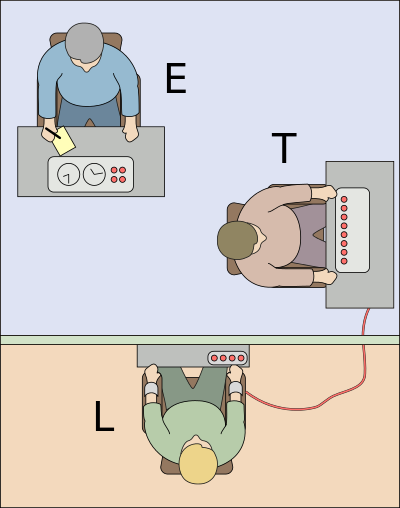

それぞれの実験には、実験者(権威者)役である31歳の生物学教師と、被験者一人、被害者役の一人が参加する。実験者は、この実験の目的は罰が学習効率にどのような影響を与えるかを調べることだと説明し、被験者ともう一人の参加者に、どちらかが問題を出題する「先生役」を、もう一方が問題に解答して、間違えたら罰を受ける「学習役」を務めてほしいと説明する。先生役と学習者役はくじ引きで決められたが、くじ引きは仕組まれていて(どちらの札にも「先生」と書いてあった)、被験者は必ず先生役を務めることになっていた。被験者以外の二人は、それぞれの役割を演じているに過ぎず、何も知らないのは、一般の人々から募集された被験者だけだった。実験者役である生物学教師は、いかにもこの実験を取り仕切る権威として被験者から認識されるように、態度は無感情で堅苦しく、灰色の実験着を着用していた。一方で、学習者役を演じたのは47歳の男性会計士で、温厚で人好きの雰囲気を醸し出していた。

その後、学習者(被害者役)は被験者(先生役)の隣の部屋に入るが、被験者は曇りガラスを通して学習者の様子をぼんやりと見えるようになっていた。また、実験者(権威者役)は被験者と同室に配置されていたため、被験者は実験者から監視されているような状況だ。

学習プロセスとしては、まず先生役である被験者が、いくつかの単語の対を学習者に対して読み上げる。その後、ある対の最初の単語を挙げ、続けて4つの単語を読み上げる。例えば、

青い ー 箱

いい ー 一日

野生 ー あひる

(等々)

といくつかの単語対を読み上げた後、試験として次のように読み上げる。

青い ー 空 インク 箱 ランプ

学習者は、「空 インク 箱 ランプ」のうち、最初に読み上げた単語対として正しい単語を解答する。この場合は「箱」が正解となる。

学習者が答えを間違えると、先生役の被験者は、学習者に電撃を加えるように実験者(権威者役)から指示される。しかも、最初は15ボルトの電撃だが、学習者が答えを間違えるたびに、15ボルトずつ電撃を上げるように指示されるのだ。電撃発生装置には、水平に並んだレバースイッチが30個あり、左から右に向かって15ボルトから450ボルトまでのボルト数がはっきり書かれていて、さらにスイッチ4つずつをまとめる形で、左から「軽い電撃、中位の電撃、強い電撃、強烈な電撃、激烈な電撃、超激烈な電撃、危険:過激な電撃」とあり、この最後の区分以降の2つのスイッチには、単に「XXX」と書かれていた。何が起こるか分からない、使ってはいけないレベル、という印象を持たせるためだ。この電撃発生装置が本物であることを信じてもらうため、被験者は実験前に45ボルトのサンプル電撃を体験していた。

学習者が答えを間違え、被験者が加える電撃のレベルが上がるにつれ、被験者は本当にこのまま続けて良いのかという疑問を持ったり、躊躇したりするようになるだろう。それに対して実験者は、次のような決められたセリフで被験者に実験を続けるように促すことになっていた。

うながし1「続けてください。」「そのまま進めてください。」

うながし2「続けてもらわないと実験が成り立ちません。」

うながし3「とにかく続けてもらわないと本当に困るんです。」

うながし4「ほかに選択の余地はないんです。絶対に続けてください。」

もし被験者が、学習者に長期的な身体的障害が残るのではないかと尋ねた場合は、実験者は「身体への長期的な損傷はありません。ですから続けてください」と答えることも決まっていた。

学習者は、単語対の試験に対してあらかじめ決まった回答をすることになっていて、正解一つにつき誤答三つという計画に従っていく。つまり、すべての被験者は次第に強い電撃を学習者に与えなければならない状況になっていく。この状況で、被験者たちはどのような行動を取ったのか。

まず、事前に行われた試験的研究では、学習者は電撃の苦痛を与えられても何の抗議もしないように設定された。電撃発生装置に書かれたボルト数と危険を示す言葉だけで、被験者の服従は十分に抑制されると、ミルグラムは考えていたからだ。しかし、実際にはそうではなかった。学習者からの「止めてくれ」というような抗議がないと、実験者から命令されたら、ほとんどの被験者は嬉々として電撃を最高値まで加えていったという。それが危険な行為だと分かっていても、相手が抵抗しなければ、ほとんどの人は与えられた任務を淡々と遂行してしまうということだ。これだけでも十分に驚きの結果ではあるが、服従する・しないの分岐点を調べるのがミルグラムの研究目的だったため、すべての被験者が服従してしまうという結果は好ましくなかった。

そこでミルグラムは、学習者からの抗議を実験に入れることにした。学習者は最初は何の不快も訴えないが、75ボルトからうめき出す。120ボルトでは「電撃が苦痛になってきた」と叫び、150ボルトでは「実験の先生、出してくれ!もうこの実験には参加しない。これ以上は続けないぞ!」と叫ぶ。このような叫びが段々と強くなっていき、150ボルトからは一貫して、「実験から出してくれ」と訴え続ける。180ボルトで「痛くて死にそうだ」、300ボルトで「もう記憶テストに答えないぞ」と絶望的に叫ぶ。315ボルトでは、激しく絶叫した後、「もう実験への参加はやめた」と再び断言し、330ボルトを超えるともはや何の声も発しなくなる。このような学習者の抗議や叫びを、あらかじめテープに録音しておき、電撃が加えられるたびに、あたかも学習者がその電撃を受けているかのように、被験者に聞かせた。つまり、被験者は学習者が電気ショックに苦しむ様子を、音声を通してはっきりと受け取ることになる。

ここまで読んできた読者の方々は、被験者がどの段階で電撃を与えるのを中断したと思うだろうか?ミルグラム自身も、一般の人々がどのように結果を予想するのか興味があった。そこで、自身の講演を聴きに来た聴衆たちに、自分ならどう反応するかを周りと相談せずに記入するように依頼した。回答者は精神分析医や、大学生、各種職業の中産階級の成人たち、計110人だったが、その全員が一連の命令のなかのどこかで自分は実験者に刃向かって実験を中断すると回答した。特に、150ボルトの電撃で学習者が初めて解放してくれと要求した時点で中断すると回答した人たちが多かった。ミルグラムは別のグループに対して、(自分ではなく)他の人ならどうすると思うかと質問をしてみたが、やはり同じような回答結果だった。自分でも、他の人でも、実験者の命令に服従し続ける人などいないと予想したのだ。

さて、結果はどうだったか。驚くべきことに、被験者のうち62.5%は実験者の命令に最後まで従い、450ボルトの電撃を学習者に与えた。実験者の命令に従わず、途中で実験を中断したのはたったの37.5%だった。学習者からの抗議が全くなかった場合に比べると、途中で中断する人は増えたものの、それでも6割以上の人々が実験者の命令に最後まで従ったのだ。

さらにミルグラムは、被験者と学習者が同室にいる条件でも実験を行った。被験者は学習者からわずか1メートルほどの場所にいるので、学習者の叫び声や抵抗をきわめて身近に感じることになる。それでもやはり、40%の被験者は実験者の命令に最後まで従い、最高レベルの電撃を学習者に与えた。

これらの結果について、他人に危害を加えろという指示・命令を受けると、人間の攻撃的な性格や本能が解き放たれるのだろうと考える人々もいるようだが、それは違うとミルグラムは述べている。例えば、その後の実験では、実験者が最初の指示を与えた後は実験室を出て、それ以降の指示は電話越しに行うという条件にすると、被験者の服従率は大きく下がった(20.5%)。また、被験者が自由に電撃のレベルを選べるようにすると、95%の被験者は150ボルト(学習者が強く抗議したレベル)より強い電撃を与えることはなく、最高レベルの電撃を与えたのは40人中わずか1人(2.5%)だった。さらに別の実験では、学習者役と実験者役を入れ替えて、ただの人である学習者が、大学教師という権威役に電撃を与えるように、被験者に命令するという条件も作られたが、権威が150ボルトで中断を呼びかけると、すべての被験者は電撃を止め、ただの人からの指示は完全に無視した。つまり、人々が他人に危害を加えるのは、自発的に生まれた攻撃性ではなく、権威から発せられる命令への服従の結果であり、権威との物理的な距離が近いほど、服従度は上がるということだ。

また、集団効果(同調意識)についても実験が行われた。学習者に電撃を与える役を二人追加し、被験者と合わせて三人で先生役を務める。被験者にとっては同僚が二人いるわけだ。ただし、追加された二人の先生役は実験の協力者で、被験者だけが何も知らない。実験が始まり、これまでと同様に学習者が間違えるたびに電撃のレベルを上げていくが、150ボルトの電撃を加えた時点で学習者が強く抗議すると、協力者である先生役の一人が実験者の命令に逆らって、これ以上は参加しないと言う。さらに210ボルトの電撃に達すると、もう一人の先生役の協力者も、学習者が心配だと言って、それ以上の参加を断る。何も知らない被験者は、同僚二人の反抗的な行動を目にしたわけだ。この後、被験者はどうしたか。この集団状況だと、90%の被験者が実験者に刃向かい、最後まで電撃を加え続けたのはわずか10%だった。「自分と同じ考えの仲間がいる」という集団意識から、多くの被験者が権威に逆らうことができたのだ。様々な実験条件が試みられたなかで、これほど実験者の権威を阻害するのに有効だったものはなかったとミルグラムは述べている。

しかし、集団は逆の効果も受ける。先生役を二人にして(一人は被験者、もう一人は実験の協力者)、協力者の方が電撃発生装置のレバーを押す役割を担う。被験者は実験の進行には参加するものの、レバーは押さなくていい。この状況だと、もう一人の先生役(協力者)が学習者に与える電撃レベルをどんどん上げていっても、ほとんどの被験者(92.5%)は抵抗せず、最高レベルの電撃を与えるのに加担した。同僚(仲間)がいて、かつ自分自身が直接攻撃しなくていい(電撃のレバーを押さなくていい)のであれば、心理的に耐えやすいためか、ほとんどの人は権威に服従するということだ。権威者からすれば、人々のこのような性質は、集団として服従させるのに都合よく利用できるだろう。

では、人が実験者という権威に服従する心理的な原因は何だろうか?ミルグラムはその原因について、「束縛的要因」と「各種の調整」を挙げている。束縛的要因とは、被験者が実験者を手伝うという当初の約束を守りたいという願望や、途中で止めるのがきまずいというためらいで、被験者を心理的にその状況に縛り付ける要因である。また、各種の調整とは、被験者が実験者との関係を保つ一方で、実験的な葛藤(今回の場合は他人に電撃を与えるという罪悪感)から生じる緊張を和らげるための心理的な作業だ。服従的な被験者で一番多い調整は、「責任感の消失」だという。実験後のインタビューで、服従した多くの被験者は、「自発的にあんなことはしないだろう。単に言われた通りにやっただけだ」と答えていたからだ。

そして、もう一つの重要な調整は「反擬人化」だという。人々は無生物的な物体や力に対し、人間的な性格づけをしてしまう原始的な傾向を持っているが、反対に人間が生み出す力に対して、非人間的な属性を与えてしまうという傾向も持っている。人間が作ったシステムや組織、制度なのに、人間の感情による制御を超えて存在しているかのように扱ってしまう、つまり人間要素を否定してしまうということだ。今回の実験で言えば、実験者に「続けてもらわないと実験が成り立ちません」と言われると、被験者はそれが単なる人間の命令を超えた指示のように感じてしまい、「被害者が苦しんでいるのに、なぜその実験者に満足してもらわなければいけないんだ?」という当然の疑問を持つことができない。被験者にとって、人間という要素は消え去り、「実験という制度」が非人間的な存在として被験者の感情を支配してしまっているわけだ。以下は、『服従の真理』(スタンレー・ミルグラム著、山形浩生訳、2008)からの引用だ(太字は私による編集)。

「アメリカの新聞が最近引用した航空機パイロットの発言によれば、かれはアメリカ人がベトナムの男、女、子供を爆撃していることは認めたものの、その爆撃が『崇高な目的』のためであり、したがって正当化されると述べていた。同じように、実験のほとんどの被験者は、自分の行動を、もっと大きな博愛的で社会的に有用な目的ー科学的真理の探究ーの一部としてとらえていた。心理学研究室は、正当性を強く主張するものだし、そこへ参加しにやってくる人々に信頼と安心をもたらす。被害者に電撃を与えるといった、単独では邪悪に見える行動でも、この環境の中ではまったくちがった意味を持つようになる。だがある行動の文脈だけを見て、それが実際に人間に及ぼす帰結を無視するのは、きわめて危険となりかねない。

(中略)

服従の問題は心理学のみにとどまるものではない。社会の様式と形態や、その発展の仕方も大いに影響する。あらゆる状況に人が人間として完全に関わり、したがって完全に人間的な反応を行えた時代が、かつてはあったのかもしれない。だが分業が始まると同時に、状況は変わった。きわめて狭くきわめて専門化した仕事を行う人々に社会を分割してしまうのは、ある点を超えると仕事や人生の人間的な性質を奪ってしまう。人は全体像を見ることができず、そのごく小さな一部しか見えないため、全体としての方向性を持って行動できなくなってしまう。権威に服従するが、その結果として自分自身の行動から疎外されてしまう。」

今回の服従実験をアイヒマン実験と呼ぶことは誤解を招く可能性がある、とミルグラムが指摘した理由がここにある。アイヒマンは「仕事をこなす」なかで、何百万人もの死に貢献したが、人間の攻撃性や残虐性、非人間性は、特定の人々にだけ宿るものではない。周囲からの指示や命令、同調などに日常的に従っている、ごくありふれた一般の人々が潜在的に持っているものなのだ。

ミルグラムの服従実験は1960年頃に行われたものだが、現代ではどうだろうか?人々の服従度は上がったのか、それとも下がったのだろうか?2006年に米国で(Burger、2009)、2015年にはポーランドで(Dolinskiら、2017)同様の実験が行われたが、結果はミルグラムのときとほとんど同じで、大多数の被験者は実験者の命令に従って電撃を与え続けた。歴史上、人間がいつ頃からこのように権威に服従するようになったのかは定かでないが、少なくともミルグラムの実験が行われた1960年代には、すでに多くの人間がそのような心理構造を持っており、それは現在もなお続いているということである。

そして、人々のこのような心理や行動は、日常生活にも顕著に表れている。例えば、学校では先生からの指示に従い、職場では上司からの命令に従い、街を歩けばマスク着用のお願いに従う。これらはすべて、その指示を出す者を権威として捉えているからであるが、果たしてその指示は本当に理にかなった、自分が納得のいくものだろうか。組織や制度、あるいは集団意識を優先させてしまっているだけで、人間的な要素を失ってはいないだろうか。

人を騙して実験に参加させたため、倫理的観点からは多くの批判を浴びたミルグラムの服従実験だが、自分が権威主義的な人間にならないようにするためには、非常に参考になる一冊だ。